De Bretagne en Flandres par

Jean-François Gautier

pour Kistinenn

BRULELOU=BRITO?

Pieter

Obbema (1930-2015)

fut conservateur des manuscrits occidentaux à la Bibliothèque

Universitaire de

Leyde (Hollande). En 1980, paraît une étude intitulée «

Johannes Brito alias Brulelou »,

dans laquelle il établit que Brulelou est la véritable identité de

Brito.

Sa

démonstration se base sur une analyse minutieuse

d'un manuscrit (BPL 138) que possède la Bibliothèque Universitairede

Leyde. Il

s'agit d'un livre de cent soixante-sept feuillets, recouvert d'un

parchemin

rigide (« cornu » disent les Hollandais), écrit à la main en cursive

française

et contenant trois œuvres en latin : les Disticha Catonis (Caton

234-149

avant

Jésus-Christ), l’Ecloga

de Theodolus et Les

remèdes à l’amour

d’Ovide (43

avant

Jésus-Christ-18 après Jésus-Christ). Au xve siècle,

ces textes font partie du bagage de tout étudiant.

Intérêt

majeur de ce manuscrit : il est daté, localisé

et signé à deux reprises.

©

Leiden

Universiteitsbibliotheek

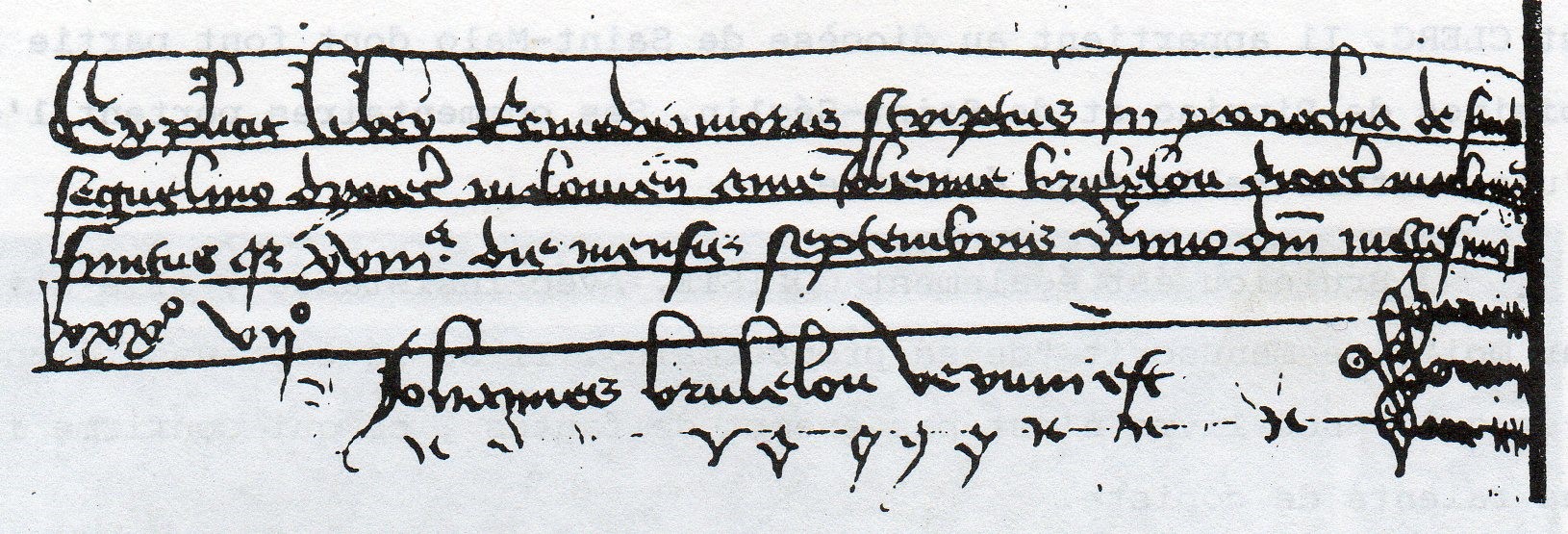

À la

fin du livre Les remèdes à l'amour,

on peut traduire ainsi :« Écrit en la paroisse de Saint-Séglin, diocèse

de

Saint-Malo, par moi, Jean Brulelou, du diocèse de Saint-Malo, et achevé

le

dix-huitième jour du mois de septembre de l'an du Seigneur mille quatre

cent

trente-sept ».

Jean

Brulelou, verum est.

Ce 18

septembre 1437, un certain Jean Brulelou mettait

un point final à son manuscrit à Saint-Séglin, commune limitrophe de

Pipriac.

Il se définit comme étant « du diocèse de Saint-Malo ». Cette référence

a une

structure non pas géographique mais ecclésiastique et reprend les

informations

qu'il a données à la page précédente.

©

Leiden

Universiteitsbibliotheek

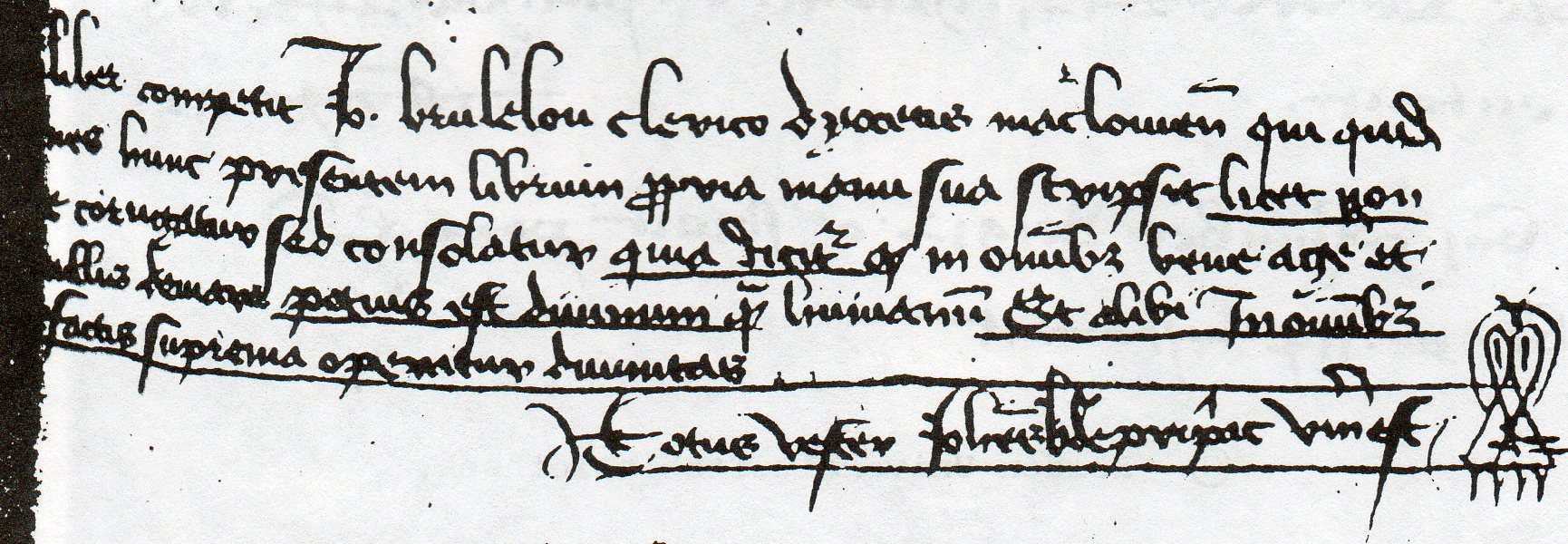

C'est-à-dire :

« Ce livre appartient à Jean

Brulelou, clerc du diocèse de Saint-Malo, lequel Jean a écrit de sa

propre

main le présent livre ». Même s’il n'est pas bien corrigé, l'auteur

se

console en se disant que bien agir en toutes circonstances sans jamais

faire

d'erreur relève davantage de Dieu que de l'homme. Et, d'autre part,

dans toute

chose bien faite, c'est la divinité suprême qui est à l'œuvre.

Tout

à vous : Jean B. de Priperac, verum

est. »

Ce

texte apporte davantage de précisions sur l'auteur.

Jean Brulelou est clerc. Il appartient au diocèse de Saint-Malo dont

font

partie les paroisses voisines de Pipriac et de Saint-Séglin. Ses

commentaires

portent l'empreinte d'une culture religieuse évidente. Brulelou est

également

copiste. Avec insistance, il s'attribue ce manuscrit « écrit de sa

propre main

». Il se réfère aussi à un usage de l'époque : son livre n'est pas

exempt de

fautes, ce qui confirme indirectement ses talents de copiste.

Sa

signature est claire : Jean Brulelou de Priperac, alias

Pipriac. Même lieu de naissance que Brito... Simple coïncidence ? Il

existe

d'autres points communs entre Brulelou et Brito. Ainsi :

- Ce manuscrit de Leyde vient de Bruges où il

faisait

partie de la bibliothèque de Franciscus Nansius. Or, Brito vécut à

Bruges.

- Sur les trois livres copiés par Brulelou, deux

seront imprimés par Brito à Bruges : le Theodolus et le Caton.

- Sur l'une des pages du manuscrit, on a rajouté

plus

tard, mais de la même écriture, ces lignes :

©

Leiden

Universiteitsbibliotheek

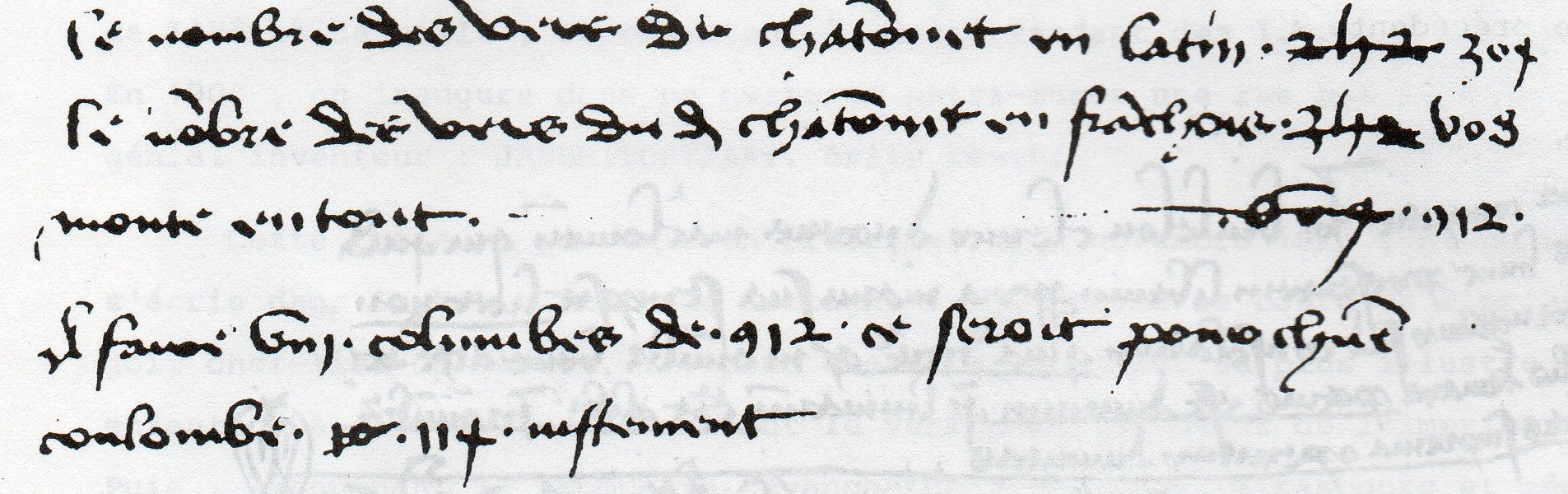

« Le

nombre

des vers du chatonnet en latin 304

« Le

nombre des vers du dit chatonnet en franchois 608

«

Monte en tout 912

« À

faire huit colombes de 912 ce seroit pour chaque colombe 114 justement.

»

Ces

notes, utilisant le jargon des imprimeurs, ont

servi à calculer la quantité de papier nécessaire à l'impression de

deux-cents

exemplaires des Disticha Catonis en latin-français.

Brulelou

en a copié le texte latin dans son manuscrit.

Brito l'a bien plus tard imprimé à Bruges. Il en a même fait deux

versions bilingues

: l'une en latin-français (le texte cité est relatif à cette édition),

l'autre

en latin-flamand. Les coïncidences entre Brulelou et Brito sont

trop

nombreuses pour n'être que des coïncidences.

On

peut donc raisonnablement suivre

Pieter Obbema

dans

ses conclusions : BRULELOU =

BRITO.

LES

ANNÉESDE FORMATION

Le

manuscrit de Leyde permet de dater

approximativement la naissance de Brito. Si Brulelou est clerc en 1437,

cela

implique qu'il a au minimum une quinzaine d'années. Il est donc né

avant 1422. Étant

donné la maturité intellectuelle exigée pour la copie d'un tel

manuscrit, la

qualité de la calligraphie, le temps nécessaire à ce travail, Brulelou

devait

avoir une vingtaine d'années en 1437. Il serait donc né vers 1417, plus

certainement entre 1415 et 1420.

Brulelou

est clerc : il a donc reçu une éducation religieuse

et appris le latin, alors langue du culte et de la culture. Au xve siècle, il

n'existe pas

de séminaire dans le diocèse de Saint-Malo ni en Bretagne. Sa formation

intellectuelle et religieuse, Brulelou a pu la recevoir auprès d'un

prêtre des

environs, à Saint-Malo ou même à Paris.

Au

sens strict, le clerc est celui qui a reçu les

ordres mineurs, le tonsuré, qui déjà fait partie du monde

ecclésiastique sans

toutefois avoir rompu avec le monde des laïcs. « Tout un peuple de

tonsurés,

dont la condition demeurait mal définie, formait aux confins des deux

ordres

une marge de couleur indécise », écrit M. Bloch. Situation privilégiée

dont

certains profitent sans vergogne. À l'époque, la cléricature peut

constituer la

voie royale de l'ascension sociale. À condition, bien sûr, d'en sortir.

Au

cours de sa jeunesse, Brulelou a étudié la

calligraphie, l'art de l'écriture manuscrite. À cinq cents mètres du

village de

la Ville-aux-Greniers, sur un axe routier important, se tenait le

manoir du

Frégon. De cette époque subsiste au moins un très beau linteau en

pierre verte

sur laquelle est sculptée une hermine de forme primitive. Ce manoir

appartenait

aux seigneurs de Bossac, famille alors importante en Bretagne. C'est

là,

dit-on, que les actes de la famille de Bossac étaient tenus. Peut-être

la mère

de Brulelou/Brito préparait-elle de l'encre pour les scribes

de ce manoir? Peut-être Brulelou y a-t-il travaillé ou du moins

appris la calligraphie?

De

1437 à 1446 : le virage

Après

1437, on perd sa trace jusqu'en 1446 où on pense

la retrouver à Tournai. Que s'est-il passé pendant cette période? On en

est

réduit aux hypothèses en l'absence de tout document. Une certitude

cependant :

un changement important intervient dans la vie de Brito. Il va quitter

la Bretagne.

Il va aussi quitter la voie ecclésiastique, vraisemblablement pour se

consacrer

à l'écrit.

A-t-il

été contraint, à la suite d'une sombre affaire,

de quitter son pays? A-t-il senti que la situation politique en

Bretagne allait

s'assombrir? A-t-il voulu changer de vie, tenter sa chance ailleurs?

A-t-il

suivi quelqu'un? Pour l'instant, les causes de son départ nous sont

totalement

inconnues.

Contrairement

à ce qu'on peut imaginer, les voyages ne

sont pas rares au xve siècle. Les artistes sillonnent

l'Europe,

passant d'une cour à l'autre. Les autres aussi se déplacent pour fuir,

pour

travailler, pour se rendre à un pèlerinage. Par exemple, cet Étienne

Pillet,

originaire lui aussi du diocèse de Saint-Malo : après ses études de

théologie à

Paris, il prêchera notamment à Metz et à Mayence. Sa fougue lui valut

le surnom

de Brulefer.

Un

Breton qui va en Flandre à cette époque, cela n'a

rien d'exceptionnel. Le trajet se fait régulièrement, par terre ou par

mer. «

La marine commerciale bretonne ... devient l'un des éléments majeurs du

commerce nord-sud de l'Europe de l'Ouest ». La France voit d'ailleurs

d'un

mauvais œil cette activité maritime qui s'exerce à son détriment. Les

relations

commerciales entre Bretagne et Flandre sont relativement intenses.

Témoin

l'activité de ce marchand de Vitré : « André Bernardin, membre de la

Confrérie

de l'Annonciation, est l'un des plus riches marchands de Vitré. Il se

rend

quatre fois par an en Flandres : aux foires de Bruges, de Bergues et

d'Anvers

où il vend des cargaisons entières de « quenevez », ces canevas qu'on

fabrique

à Vitré, Noyal, Tinténiac et Bécherel. Ses confrères et lui en retirent

des

bénéfices plus qu'appréciables... En 1473, les marchands vitréens

rapportent

des Flandres un tableau signé Jean Capman, des tapisseries, de la soie

verte,

des vitraux ».

Par

terre ou

par mer, Brulelou quitte la Bretagne. Il n'y reviendra sans doute plus.

TOURNAI

: JEHAN LE BRETON

En

1446, habite à Tournai un certain Jean Le Breton

que les spécialistes identifient à Brito. Deux documents au moins les y

autorisent.

Le 27

août 1446, « Maistre Jehan Le Borton, maistre

de la Escripture, Tournai » gagne un lot à la Loterie de Bruges. Il

avait

le numéro 397.

©

Archives Municipales de Bruges

Deux

ans plus tard, le 28 juin 1448, un certain

Périnet de La Marche, natif de Rouen, teinturier sur soie à Tournai,

signe une

reconnaissance de dette envers un «Jehan Le Borton, escripvans, né

de

Bretaigne». Il lui devait 3,25 saluts d'or. Ce document des

Archives de

Tournai fut détruit lors des bombardements de la Seconde Guerre

mondiale. Il

est cependant attesté dans plusieurs ouvrages antérieurs.

Même

nom, même profession : il s'agirait dans ces deux

textes de la même personne. Tout porte à croire qu'il s'agit en fait de

Brito :

comme lui, ce Jehan Le Breton travaille dans la calligraphie, comme lui

il

vient de Bretagne. Et Tournai ne se trouve qu'à quatre vingt kilomètres

de

Bruges où vivra Brito.

Notons

qu'il a changé d'identité. Changer de nom en

changeant de pays, sans oublier ses origines, est un phénomène courant

: on

trouve bien des Langlais, des Lallemand et même des Lebreton... en

Bretagne.

Désormais, son nom (où plutôt son surnom) marquera sa provenance : Le

Breton, Bortoen

et Brito signifient « originaire de Bretagne ».

Le

registre des Loteries de Bruges présente Brito

d'une façon redondante en lui attribuant par deux fois le titre de

Maître en

une seule ligne.

«

Maistre Jehan Le Borton» : le titre semble

inséparable du nom et témoigne d'une considération évidente envers

l'homme qui

le porte.

«

Maistre de la escripture» : l'énoncé de la

profession est beaucoup plus précis que dans la reconnaissance de dette

(escripvans). Il implique une qualification poussée dans le domaine de

la

calligraphie. Le Breton n'est pas un apprenti, mais un copiste

professionnel,

un maître-calligraphe. Brulelou s'est donc installé comme calligraphe à

Tournai, centre intellectuel et artistique important que l'histoire a

situé

tantôt en France, tantôt en Flandre. Un peu plus au nord se trouve la

capitale,

Bruges. Jehan Le Breton s'y est déjà rendu en 1446. Il aura l'occasion

d'y

retourner et d'y résider longtemps.

Bruges au XV siècle Jan Brulelou de Pipriac =Jan Brito=Jan Le Breton Jan Bortoen Colophon Sa pierre tombale Son portrait |